ヒハツの効能とは?研究から分かったヒハツの効果と副作用や注意する点

ヒハツに含まれるピペリンという成分が、冷え性の改善や血圧の正常化に有効であることが研究によって明らかになっています。一方、ヒハツを摂り過ぎると、胃腸に負担を与えてしまいます。この記事では、ヒハツの効果とともに、副作用や注意する点についてお伝えします。

ヒハツとは?

ヒハツは、インド原産でインドナガコショウとも呼ばれ、コショウと同じく香辛料の仲間です。乾燥させたヒハツの実は香辛料としてだけでなく、血行を促進する生薬としても用いられています。

味はブラックペッパーやコショウに似ているものの、シナモンのような甘い香りがします。

ヒハツに含まれるピペリンという成分が、冷え性の改善や血圧の正常化に効果的です。

市販のヒハツは粉状なので、気軽に料理に利用できるとともに、紅茶などの飲み物にもひと振りするだけで、いつも少し違ったテイストを楽しむことができます。

ヒハツの効果・効能

「冷えは万病のもと」と言いますが、体の冷えが原因で様々な不調に悩まされます。漢方では、高血圧や肩こり、むくみなどは体の冷えが引き金になることが多いと言われています。薄毛も冷えが関係するようで、体を温めると抜け毛が減るそうです。

ヒハツは、胡椒の一種で、独特の風味と辛味を持つスパイスです。近年、その健康効果が注目されており、特に体を温める効果が期待されています。

また、ゴースト血管対策に効果があることが研究でもわかり、テレビでも取り上げられ、注目されています。

ヒハツは体を温める作用があるので、日々の食事やティータイムに利用しましょう。

野菜炒めなどに使うふつうのコショウもお腹を温める効果がありますが、ヒハツのほうが数倍の効果が期待できます。

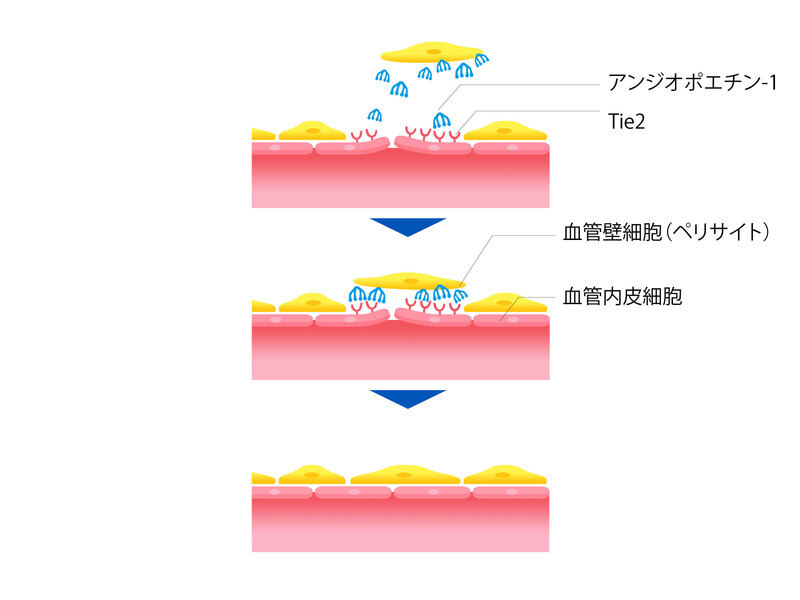

ヒハツがゴースト血管を予防

ヒハツでTie2受容体を活性化するのは、ピペリンという成分です。

ピペリンは、ヒハツの辛味成分であり、アンジオポエチン-1というTie2受容体のリガンドの産生を促進します。

アンジオポエチン-1は、血管内皮細胞の増殖や接着を促進し、血管新生や血管の機能維持に重要な役割を果たします。

ピペリンによるTie2受容体の活性化は、以下の効果をもたらします。

- 血管新生: 新しい血管の形成を促進

- 血管機能改善: 血管の拡張や血流改善

- 血管透過性改善: 血管の漏れを抑える

- 抗炎症作用: 炎症を抑える

- 抗酸化作用: 活性酸素を除去する

ゴースト血管が注目される理由、毛細血管が老化すると…

全身の血管の99%は毛細血管です。

毛細血管は、細胞に酸素や栄養素を運び、二酸化炭素や老廃物の回収する役目を担っています。

毛細血管が衰えると…

- 酸素や栄養素不足: 毛細血管が衰えると、細胞に必要な酸素や栄養素が十分に供給されなくなります。

- 老廃物蓄積: 毛細血管の流れが悪くなると、老廃物が細胞に蓄積しやすくなります。

- 血流悪化: 毛細血管の流れが悪くなると、血液の循環が悪くなり、全身の機能低下につながります。

- 免疫力低下: 毛細血管は、免疫細胞の運搬にも役割を果たしています。毛細血管が衰えると、免疫細胞が患部に到達しにくくなり、免疫力が低下します。

毛細血管が衰えると病気にかかりやすく、いったん病気になると、治りにくくなります。

毛細血管を若返らせるには良質な睡眠をとるとともに、毛細血管を強くして若返えらせる作用があるピペリンという物質が入ったヒハツを摂取するのがおすすめです。

毛細血管を健康に保つために

- 適度な運動: 運動は、血行を促進し、毛細血管の機能を改善します。

- バランスの良い食事: ビタミンやミネラルなど、毛細血管の健康に必要な栄養素を積極的に摂取しましょう。

- 禁煙: 喫煙は、血管を収縮させ、血流を悪化させます。

- ストレス解消: ストレスは、血管を収縮させ、血流を悪化させます。

- 定期的な健康診断: 病気の早期発見・早期治療は、毛細血管の健康を守るために重要です。

- ヒハツの摂取: ヒハツを摂取することで血管が若返る可能性があります。ヒハツを摂取すると、老化した毛細血管の修復とともに新しい毛細血管が再生されます。

毛細血管は、健康の基盤となる重要な組織です。日頃から生活習慣に気を配り、毛細血管を健康に保ちましょう。

ヒハツがもたらす効果がわかったところで、ヒハツを体に取り入れる料理と副作用を紹介していきます。

ヒハツを体内に取り入れよう

ヒハツはどこで買えるの?

最近では小規模の小さなスーパーでも、香辛料が並ぶコーナーで手に入れることができます。成城石井やイオン、カルディ、薬局などでよく見かけます。

「トリカトゥパウダーはどこで手に入る?スーパーでも売っているの?」でもヒハツパウダーの商品を詳しく紹介しています。

ヒハツを使った飲み物

ヒハツは、独特の風味と辛味を持つスパイスで、様々な飲み物に活用できます。以下、いくつかの例をご紹介します。

温かい飲み物

- ヒハツティー: ヒハツを粉末にして、お湯に溶かして飲むのが最もシンプルな方法です。紅茶や緑茶、ハーブティーなどに混ぜても美味しくいただけます。

- チャイ: ヒハツはチャイのスパイスとしてもよく使われます。シナモン、カルダモン、クローブなどと合わせて煮出すと、スパイシーで香り豊かなチャイが楽しめます。

- ココア: ヒハツを加えると、ココアの風味が引き立ち、より濃厚な味わいになります。

- 生姜湯: ヒハツを加えると、生姜湯の辛味がより引き立ち、体が温まります。

冷たい飲み物

- ラッシー: ヒハツを加えると、ラッシーの酸味がまろやかになり、より飲みやすくなります。

- スムージー: ヒハツを加えると、スムージーにスパイシーな風味と辛味が加わります。

- レモネード: ヒハツを加えると、レモネードに爽やかな辛味が加わります。

ヒハツを使った料理

ヒハツは、肉料理や魚料理、野菜料理など、様々な料理に活用できます。以下、いくつかの例をご紹介します。

肉料理

- カレー: ヒハツはカレーのスパイスとしてもよく使われます。チキンカレーやビーフカレーなど、様々なカレーに合います。

- ハンバーグ: ヒハツを加えると、ハンバーグにスパイシーな風味と辛味が加わります。

- 焼き鳥: ヒハツを焼き鳥のタレに混ぜると、より深い味わいになります。

魚料理

- アクアパッツァ: ヒハツを加えると、アクアパッツァに爽やかな辛味が加わります。

- ムニエル: ヒハツをムニエルのソースに混ぜると、より風味豊になります。

野菜料理

- マリネ: ヒハツを加えると、マリネにスパイシーな風味と辛味が加わります。

- ピクルス: ヒハツを加えると、ピクルスに爽やかな辛味が加わります。

- スープ: ヒハツを加えると、スープにスパイシーな風味と辛味が加わります。

おうちで簡単にヒハツを取り入れる料理とは?

ヒハツを使った飲み物

温かい紅茶やコーヒー、カフェオレなどにヒハツを少量入れて飲みます。

使い方は、基本的にコショウと同じですが、たとえ少量でも1日に何度も摂取すると、胃腸に負担をかけてしまうので、1日の摂取量は1g(小さじ半分)を目安としましょう。

コーヒーの銘柄でも味がヒハツの相性があります。「ヒハツコーヒーどんな味するの?飲んでみました!」で紹介しています。

ヒハツパウダーはアーユルヴェーダのハーブティ「トリカトゥティー」でも使われます。「アーユルヴェーダのハーブティ、トリカトゥティーの作り方」で黒コショウ、ヒハツ、ショウガをブレンドして作られるトリカトゥティーを紹介しています。

調味料としてヒハツ

料理で摂取するには、コショウの代わりにカレーやチャーハン、パスタ、野菜スープなどに少量加えたり、魚料理や肉料理の下味として利用すると、抵抗なく摂取できます。

ヒハツ特有のピリッと舌に残る風味を生かしたレシピ「ヒハツ入り本格麻婆豆腐」も紹介しました。

日本では沖縄の石垣島や西表島などの離島で多く栽培されています。原産地の沖縄では、ヒハツはフィファチと呼ばれ、ヒハツは、沖縄料理に欠かせないスパイスです

沖縄料理では、ゴーヤーチャンプルーやソーキそばなどの料理にヒハツがよく使われます。

沖縄の豆腐であるジーマミー豆腐にヒハツを入れると、風味がアップするそうです。沖縄を訪れた際には、ぜひヒハツを使った料理を試してみてください。

ヒハツに含まれるピぺリンとは

ヒハツには、ピペリンと呼ばれるコショウの辛み成分と同様の成分が含まれています。

ヒハツは古来より摂取されてきていましたが、現代医学によって、ピペリンの効能が裏付けられました。ヒハツを適量摂取することで胃を健康に保ち、血圧を安定させ、血管を正常に保つことができると、製薬会社の研究機関が発表しています。

ピペリンの効果効能

ピペリンの作用として下記のような効能効果が研究されています。

- 高めの血圧の改善

ヒハツエキスに含まれるピペリンは、血管内で一酸化窒素の生産を促して血管を拡張させ、高めの血圧を改善することが報告されています。 - 冷え性の改善

ピペリンには毛細血管の血流がをよくする働きがあるので、手足の冷えの解消効果が期待できます。 - 体の末端の悩みの改善

抜け毛、爪割れなど体の末端の悩みの原因は、血の巡りの悪さとともに栄養成分が届きにくいからです。ピペリンには血流をよくする働きとともに、栄養の吸収をうながす効果もあるので、髪の毛や爪に必要な栄養成分が届きやすくなり、体の末端のトラブルが解消できます。 - アンチエイジング効果

顔のむくみやくすみなども血流の悪さが原因であることが多いので、意識してヒハツを摂ると、ピペリン効果で血色のよい小顔を手に入れることも可能です。

ヒハツの副作用

ヒハツは、一般的に安全なスパイスとされていますが、過剰摂取すると以下の副作用が現れる可能性があります。

- 胃腸障害: 胃痛、吐き気、下痢

- 口腔内刺激: 舌や口腔内の刺激

- 発疹: アレルギー反応による発疹

これらの症状は、ヒハツの摂取量を減らすか、中止することで改善されます。

ヒハツの摂取量

ヒハツの1日の摂取目安量は、1g(小さじ1/2程度)です。

これは、ヒハツパウダーの場合です。ヒハツの実をそのまま使用する場合は、1日1~2粒程度が目安です。

持病などで薬を飲んでいる場合は、薬とヒハツの飲み合わせが悪いと、薬の効き方が悪くなる場合や、逆に効きすぎる場合があります。

ヒハツは摂りすぎると胃痛や吐きけがするなどの健康被害が起こることもあるので、独断で判断せずに、かかりつけの医師に相談しましょう。

妊娠中は使用しない

ヒハツにはさまざまな効果や効能がありますが、辛みのある香辛料なので、妊娠中や授乳中は母体や乳児に影響を及ぼすことも考えられます。

念のため、妊娠中や授乳中は控えるのが無難です。

糖尿病の人は慎重に

ヒハツは血糖値に影響を与える可能性もあるため、糖尿病の人はヒハツの取り過ぎに注意が必要です。かかりつけの医師に相談するようにしましょう。

ヒハツは、冷え性の改善や、血圧の正常化などに有効ですが、摂り過ぎると胃腸に負担がかかるため注意が必要です。また、妊娠中や授乳中は控えましょう。

持病のある方は、かかりつけ医に相談するようにし、副作用を避けましょう。

ヒハツのメリットやデメリットを理解したうえで正しく摂取し、健康的な日々を過ごしましょう。