日本の着物がずっと着続けられるのはなぜ?東京都主催のサステナブルファッションコンクールでワークショップが開催

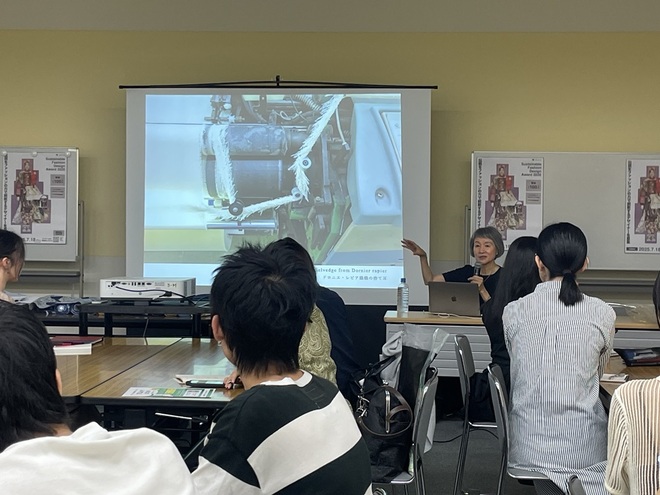

東京都は、世界に羽ばたくファッションデザイナーを見出し、育成を目的に、都内在住又は在学の学生を対象とした「Next Fashion Designer of Tokyo 2026(ネクスト ファッション デザイナー オブ トウキョウ 2026)/NFDT」と、 着物の生地などを活用した「Sustainable Fashion Design Award 2026(サステナブル ファッション デザイン アワード 2026)/SFDA」を開催しています。9月30日には、このうちSFDAの一次通過者向けに、キスタイルデザイナーで2008年から良品計画のファブリック企画開発も手掛ける須藤玲子さんが特別ワークショップを行いました。

日本の着物を持続可能なものにする伝統技術

日本の伝統的な染織技術に詳しく、テキスタイルのサステナブルな取り組みにも力を入れている須藤さん。世界で活躍するテキスタイル・プランナー、新井淳一さんとともに株式会社布を設立し、デザインディレクターを担っています。

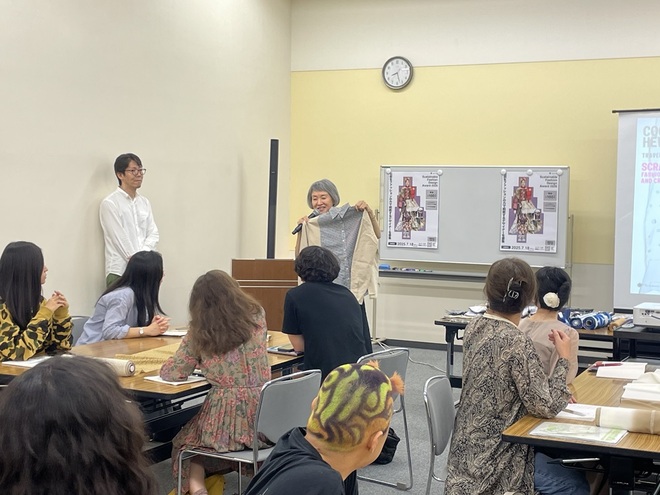

もともとは着物作家になりたかったという須藤さんは日本の布について「ただの素材だが布という作品としても評価してもらえるのが日本の布。機械と人の手両方が入る伝統的な作り方は今でも続いている」と語ります。この日は生地や帯で個性を出している日本人の美意識や、着物を長く大切に使う「もったいない」精神が根付く着物やその生地の魅力をワークショップで多角的に解説しました。

解くと13メートルもの1枚の布になる日本の着物。着古したり汚れがついていたりする着物は、縫い合わされている糸を抜き、一枚布の形状に解き離しての洗浄を行う「洗張」という技術によってまた新品のように生まれ変わらせることができます。洗張は着物をピンと張った状態で上から洗剤をかけてトントンと汚れをたたき、また水をかけてそのまま板の上で放っておくとアイロンいらずでピシっとした状態に。

「昔は中学校で洗張の授業がありましたが、今でも悉皆屋という専門家が残っています。またタバコを落として焦げてしまったり穴が開いたりした箇所でも、かけつぎという技術であて布をしてさらに模様を付け足したり補修したりすれば目立たなくすることも。テキスタイルを大事に大事に、子どもや孫の代まで使い続けようという日本人の思いが込められたこうした技術で、また着物を新品のように着ることができるんです」(須藤さん)

テキスタイルの産地が持続可能にするFound MUJIのプロジェクト

また須藤さんのライフワークに良品計画とのさまざまなプロジェクトがあります。2011年の東日本大震災で日本各地のテキスタイル産地も直接的被害だけでなく、風評被害も大いに受けたことから、須藤さんは無印良品の社長に「無印で日本の布を作るプロジェクトを」と申し出たんだとか。

そこでFound MUJIプロジェクトにおいて、全国のテキスタイルの産地で作られた布のうち、ダメージがついていてもさらに加工して新しい布に生まれ変わらせて販売しました。この取り組みでは、各地の生産現場では機械化と大量生産、さらには「閑散期にうちの製品を作って送ってください」というシステムのために低価格で消費者に提供できるのだとか。またそうすることで生産現場では繁忙期には別の仕事を、閑散期にはFound MUJIの仕事ができ、持続可能な利益を生み出すことができるようになっています。

着物文化の教えや学びをもう一度新しい目で作り直す

また日本環境設計株式会社が保有する綿繊維をバイオエタノールとして再生する新しい技術を中心に繊維製品の100%リサイクルをめざし、2010年6月に発足した企業連携プロジェクト「FUKU-FUKUプロジェクト」についての説明も。不要になった繊維製品を全国の無印良品で回収し、資源としてエネルギーにかえってくる取り組みです。

須藤さんはこのプロジェクトで無印良品における回収率のあまりの高さに驚いたんだとか。数千円で購入した無印良品の洋服を、捨てずに何年も大事に着続け、さらに綺麗な状態で回収に回すという日本人の「もったいない精神」に感動を覚えたことを語りました。最後に須藤さんは学生デザイナーたちに二次審査に向けたアドバイスを送りました。

「今回みなさんが応募したコンクールは、日本人が培ってきた着物文化の教えや学びをもう一度新しい目で見直して物作りに挑戦するというもの。これはきっとすごく面白いものができる気がしています。作った靴をバラバラにしてひっくり返したらまた違う形になるかもしれない。たとえばフィッシャーマンズセーターは、もともとアイルランド西岸で作られ、保温性に優れているだけでなく、未脱脂の羊毛糸を使用していて、ナノリンオイル(羊毛脂)という天然の油を豊富に含んでいました。これが浮き輪代わりになるため、海に沈まなかった。海に出た夫のために妻たちがセーターを編んで着させ、海の男たちの命の安全を守っていたんですね。このように服を通して先人たちが考えた知恵をみなさんの感性でもう1度咀嚼してクリエイションの中に投影することを期待しています」(須藤さん)

着物の生地やサステナブルファッションの事例を学んだ学生デザイナーたち。二次審査に向けてどのようなデザインを展開してくれるのか、楽しみです。